美国心理学家布朗芬布伦纳提出的生态系统理论(Ecological Systems Theory),是个体发展的理论模型;该理论认为人的发展是与其所处的生态环境相互作用的结果。当前,托育服务在教育体系中的重要性日益凸显,对于托育服务环境创设,关注视野已经涉及到婴幼儿不同发展领域环境创建的实践、对环境使用的评价等方面,但将心理环境和物理环境相结合、将各领域物理环境有机整合的探究还相对较少。社区“宝宝屋”是婴幼儿成长的一个重要微系统环境,自身蕴含生态性的特征。因此,以生态学理念指导社区托育环境的创设具有高度适切性和现实必要性,可以更好地优化社区的生态环境,为婴幼儿及其家庭提供高质量的托育服务。

《基于生态学理念的社区嵌入式托育服务环境创设的实践研究》课题

负责人:普陀区早教中心副主任 黄琼

婴幼儿托育机构的室内建筑空间,应包含若干生活单元以及多功能活动室、服务管理用房、供应用房和联动空间。其中,生活环境创设,应聚焦0-3岁幼儿成长需求,以从业人员视线范围全覆盖为准则,保障婴幼儿生活安全,以改建原有空间为基础,降低改造成本,可以让宝宝们置身于‘家’一般的环境。

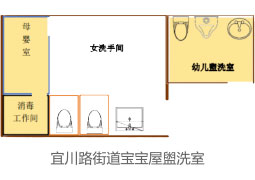

嵌入式托育服务是以“幼儿托”为创建目标。由于1-3岁婴幼儿年龄较小,认知能力和自理能力还处在较低水平,当幼儿有如厕意愿但成人不在身边陪同时,需要从业人员对幼儿开展生活照料。而且,因为婴幼儿在盥洗室内发生的各类情况是可以提前预设的,比如:如厕人数、不同如厕需求、发生跌倒、磕碰等现象,而安全的生活保障基础就是在提前预设改造的生活环境中应运而生的。

宝宝屋依托嵌入式的社区场域,其场地面积、设施设备是相对固定的,大多依靠改建设施来完成物理空间创建。其中,生活环境的改建,应尽量寻求低成本的办法来弥补对幼儿生活空间建设的不足。

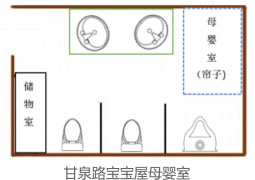

街镇创设的盥洗室生活空间分布需要设置不同功能的盥洗设备(如厕、洗手)、满足不同性别幼儿使用的坐便器、给予喂养期或更换尿布等便于母婴养育的隐私空间等差异性需求。

| 3岁前婴幼儿的主要生活场所是家庭。《上海市0-3岁婴幼儿教养方案》中明确提出托幼机构要为婴幼儿营造清洁、安全、温馨的家庭式环境。 | ||

|

|

|

比如:真如镇街道高陵片区的宝宝屋,复式阁楼的游戏环境模拟家庭的生活场景,让幼儿回归家庭的温暖。将家庭中的沙发、软垫、帐篷放置于阁楼空间内,仿真家庭卧室的格局。 |

比如:宜川新村街道的感统区与建构区相融创设,娃娃家与阅读较为安静的空间比邻设计。 甘泉路街道的娃娃家内,融合了阅读角、探索区等多种游戏环境,将开放、柔和的理念融入孩子们的“家庭”中。 |

|

孩子们热爱探索,对这个世界充满好奇,而游戏,是他们认识世界的最好方式,也是他们天然、丰厚的成长资源。游戏环境创设,应结合0-3岁婴幼儿发育规律,创设适宜性、多样性、动态性的环境,组织做游戏、讲绘本、唱儿歌等活动,提高儿童的精细动作、运动能力和语言能力,为后续入园打下基础。

嵌入式托育服务是以“幼儿托”为创建目标。由于1-3岁婴幼儿年龄较小,认知能力和自理能力还处在较低水平,当幼儿有如厕意愿但成人不在身边陪同时,需要从业人员对幼儿开展生活照料。而且,因为婴幼儿在盥洗室内发生的各类情况是可以提前预设的,比如:如厕人数、不同如厕需求、发生跌倒、磕碰等现象,而安全的生活保障基础就是在提前预设改造的生活环境中应运而生的。

除了各领域整体发展,游戏场地的规划,还要重视不破坏街镇原有格局及特色的场地设计。普陀的社区“宝宝屋”大多是建设在街镇的场地中,因此需要尊重街道的整体打造风格,衔接原有服务功能使游戏环境彰显特色与需求的融合。

如:万里街道“宝宝屋”的游戏场地建设在与成人共用的图书馆内。规划中,将图书馆靠近门的区域单独划为“宝宝屋”的使用场地,在图书馆内建“家·屋·书”融合的特色游戏环境。 |

如:桃浦镇“宝宝屋”为感统区域的专用活动室,以不破坏原环境,融合其他区域的游戏设计改造为脚本,沿着屋内的边缘,分别添置了娃娃家、阅读区、建构区等,让孩子的不同玩了需求得到满足。 |

游戏环境创设也可以要像家庭一样温馨、温暖,如选择家庭式软靠垫、沙发、地毯等物品,或添置模拟表现生活经验的物品,如家具、娃娃、餐具、仿真食品等,还可以提供一些其他材料,如厨房玩具、简单的医疗用品玩具、镜子,以及可以用来装扮的帽子、小书包、眼镜、配饰等,促进婴幼儿社会性情感、交往能力、想象力、创造力的发展。

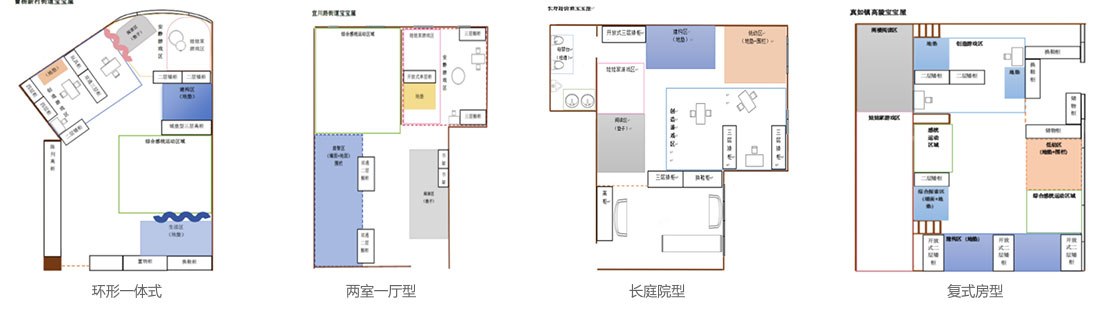

宝宝屋的大部分的空间是留给幼儿开展丰富的游戏活动的,但每一个宝宝屋都有不同的房型,不同的区域分隔,如何让空间既能适用于幼儿开展独自游戏,又能让幼儿参与集体活动?如何让空间同时满足动静交替?

根据不同空间的结构,将宝宝屋的房型大致分为环形一体式、两室一厅型、长庭院型、复式房型四类。

有些室内游戏区域,采用的是“小分区靠边,集中区居中”形式,即将游戏区域如运动、美工、音乐、角色游戏、阅读等区域靠边设置,橱柜等物品也沿墙放置,游戏区域以地垫、低矮柜等做半开放隔断,从而将每一个宝宝屋的居中环境留空。这样做的好处是能够充分利用墙面、隔断摆放或者设置游戏材料,也能够留出尽可能多的空间给幼儿活动,确保当幼儿在独自游戏时不受干扰、持续探索。

如:万里街道“宝宝屋”的游戏场地建设在与成人共用的图书馆内。规划中,将图书馆靠近门的区域单独划为“宝宝屋”的使用场地,在图书馆内建“家·屋·书”融合的特色游戏环境。 |

如:桃浦镇“宝宝屋”为感统区域的专用活动室,以不破坏原环境,融合其他区域的游戏设计改造为脚本,沿着屋内的边缘,分别添置了娃娃家、阅读区、建构区等,让孩子的不同玩了需求得到满足。 |