两个小孩逛公园

老师说:“这件作品非常契合‘玩’的主题,很富有情境性。两个手拉手的孩子、树、滑梯…形象生动,且充满童趣。孩子结合自己的生活经验将主题表达出来,这一点难能可贵。”

小区健身角

老师说:“孩子用积木搭了自己家旁边的花园、各种健身器材,反映出这是多么善于观察生活的孩子。如果孩子说‘搭不来’,成人需要反思的是生活中有没有创造各种机会以丰富孩子的生活体验?有没有注意引导孩子观察事物、并以各种形式表达?”

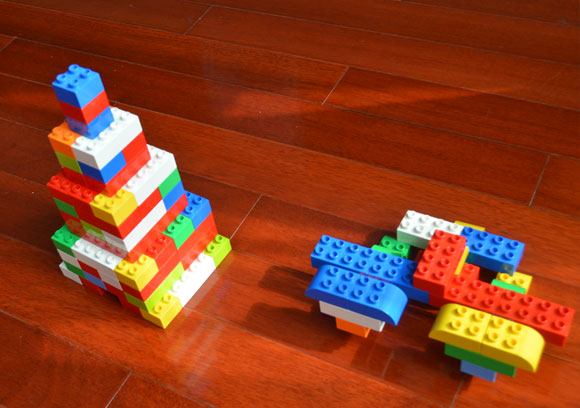

艾菲尔铁塔和飞机

孩子问:“积木不够?能不能多有一些积木?”

老师说:“如果我们只有这些积木怎么办?”

孩子不断恳求:“这里积木太少了,不够我用。”他失望地望着没顶的“艾菲尔铁塔”。

过了很久,他终于豁然开朗,动手拆塔。也许孩子脑子里装着一个烙印,但这一刻,他真正学会计划手中有限的资源,舍得打破并重新开始,这是多重要的一步!搭好“艾菲尔铁塔”后他又用余下的积木搭了一架飞机,想象着飞在塔的上空。

海洋中的邮轮饭店

老师说:“比赛时间里,她努力地想用有限的积木搭一艘邮轮,显然,弧度对她有些难,好不容易摸索到技巧,还是没能锁扣住。所有的孩子都完成了或放弃了,只有她一个人,不动声色、专注地琢磨着她的邮轮,直到结束。专注力的养成在游戏里!”

古城墙和护城河

孩子说:“我不太出去玩,不知道城墙是什么样子的,搭着搭着又觉得像护城河。”

老师说:“这是孩子很真实的一种状态。他也许知道自己想搭什么,对事物有认知经验基础,但对于搭建技巧和经验尚不充分的孩子来说,常常边想边搭、边搭边想,计划性不够,无法将自己的想法表现出来。成人首先要理解孩子的特性,再有方法地引导他们用材料表现自己的想法。”

公园里的原子弹发射台

孩子说:“这是我在公园里看到的,但我没有按原来的样子搭……一个炮口太单调了,我想让它再‘猛’一点。”

老师说:“他在搭的过程中对比真实物的造型做了改造,虽然不符合实物,但反映了孩子的创意。这个孩子的搭建能力很强,他能清晰地记住物体的特征;色彩、造型对称;而如果大家留意看会发现炮口和炮身呈现一个斜角,这有相当的难度,为此,孩子聪明地设计了一个底座;此外,上小下大的造型保证了结构稳定。”

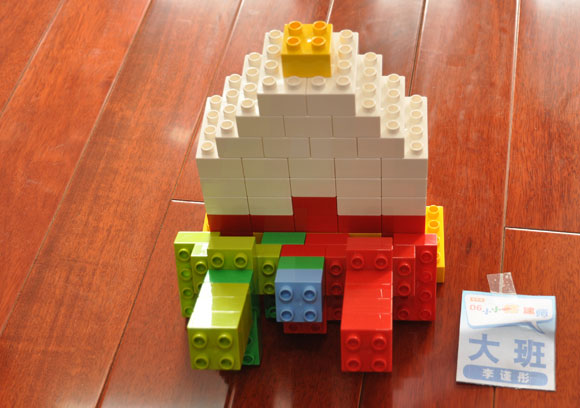

长颈鹿

老师问:“你本来在搭一座多门的房子,为什么又变成了长颈鹿?”

孩子回答:“反正有时间,我拆了再搭。”

老师说:“他很早就搭完了,又拆了重搭。孩子非常享受搭建本身的乐趣,而没有当成‘比赛’。这是最宝贵的。他抓住了动物的特征,搭了一个非常非常长的脖子。细看,会发现这只长颈鹿正好回头一望,多有趣!很有动态感。孩子说,他想要把脖子搭成由粗到细,但还没想出办法,所以先用积木的变化来表现粗细。”